離種した人間の肖像

ディディエ・アンジュー、ミシェル・モンジョーズ 著

五十嵐賢一 訳

| 原書: | Didier Anzieu,Michele Monjauze, “Francis Bacon ou le portrait de l’ homme desepece ”,L’ AIR ARCHAMBAUD,1993. |

|---|---|

| 総頁数: | 71頁 変形判、並製 |

| 発行年月日: | 2000年12月1日 |

| ISBN: | 978-4-92115-200-0 |

| 定価: | 2400円+税(絶版) |

解説

本書には、ディディエ・アンジューの「フランシス・ベイコンにおける苦痛と創造」および「ベイコン、ベケット、ビオン―経験主義の再生のために」と、ミシェル・モンジョーズの「ベイコンあるいは創造のパラドックス」の3編が収められ、その3編をまとめものとして、「フランシス・ベイコン―離種した人間の肖像」なるタイトルがつけられた、ベイコンをテーマにした評論集である。

このタイトルの「離種した」なる語は、耳に聞きなれないものであるが、実はサミュエル・ベケットが創り出し、『事の次第』で使用した新語のフランス語desespeceで、すなわち、desespere(絶望した)、depece解体した、desepaissi厚みを失った、depayse故郷を喪失した、depeuple絶滅した、depossede所有権を剥奪された、desespace空間を剥奪された等々を組み合わせた「かばん語」である。desespeceの前半のdeはフランス語の、「分離、離去、隔離、剥奪、除去、欠如」等をあらわす接頭語であり、後半のeseceは「種」をあらわすespeceの動詞especer(種化する、同種化する)の過去分詞「種化された、同種化された」の意味である。本書の訳者はこのdeseseceを「離種した」と訳した。これまた従来の日本語の辞書にはない新語である。

さて、タイトルの後半の「人間の肖像」なる語は、ベイコンの芸術や作品に詳しい者ならただちに首肯される語である。すなわち、人も知るように、ベイコンの作品には「肖像」という語が冠せられるタイトルが多い。多いというか、大半がそうである。たとえば、【肖像のための習作】【ジョージ・ダイアーの肖像のためのふたつの習作】【ソーホーの通りに立つイザベル・ロースソーンの肖像】【スフィンクス―ミュリエル・ベルチャーの肖像】【ジョン・エドワーズの肖像のための習作】等、枚挙にいとまがない。これはなにも語呂合わせではなく、ベイコンのモティーフは人間以外になく、「自分が人間である以上、とことん人間にこだわる」という、人間存在の肖像を描き切るというベイコンの表現意志の表れにほかならない。本書は、人間という生物的な種を離脱した人間を描くベイコンと、彼自身、人間という種を離脱した人間であるベイコンその人の人間存在と、それを表現する彼の芸術と作品とを明らかにするものである。「離種した人間の肖像」なるタイトルには、本書の内容が余すところなく表現されている。

著者紹介

著者を紹介する前に、本書においては、まず出版発行者を紹介するのが不可欠であろう。 本書の発行者はミシェル・アルシャンボーであるが、彼はフランスの碩学で、文学はもとより、美術、音楽、演劇、あるいは映像・電子メディア等、多分野での批評活動を行うだけでなく、それらの各分野で自ら創作活動を広範に行うマルチタレントでもある。さらには、「エリア・アルシャンボー」なる出版名で出版活動も行い、自らの著作を出版するだけでなく、有為の創造者、研究者の良質の著作を近年次々に世に出している。本書もその一環である。

アルシャンボーとフランシス・ベイコンとの関係は深く、彼はフランスの音楽家ピエール・ブーレーズを通じて、ベイコンと個人的にも親しいばかりでなく、1991年11月から翌92年4月にかけて、ベイコンと3度にわたって対談を行い、それが1992年に、《Francis Bacon,”Entretiens avec Michel Archimbaud”Editions Jean=Claude Lettres》となって刊行されたことはまだ記憶に新しい。この著作は、本書の訳者によって、日本語版も刊行されている。『ミシェル・アルシャンボー、フランシス・ベイコン―対談』(1998年、三元社)である。原書の対談集が刊行された1992年といえば、ベイコンが死去した年である。この対談は、肉声でのベイコンの白鳥の歌となった。アルシャンボーはベイコンの死後もベイコンと関わり続け、1993年には本書を、そして1996年には、ミラン・クンデラが序文を草した、ベイコンの肖像画と自画像だけを集めた大画集”Francis Bacon,Portraits et Autoportraits”(『フランシス・ベイコン―肖像画と自画像』を世に出している。

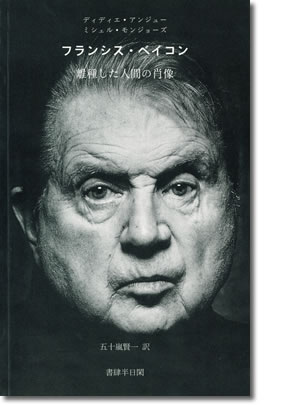

また、本書の刊行を実質的に司ったのは、刊行主幹として本書にその名が明記されたエリック・アダである。アダはアルシャンボーと志を同じくする盟友であり、彼自身もまた、創作・批評活動を活発に行うフランスの碩学である。この日本語版の刊行にあたっては、彼は、刊行に関するさまざまなアドバイス、表紙のフランシス・ジャコベッティ撮影のすばらしいベイコンの写真の使用許可、裏表紙のディディエ・アンジューとの共作になるテクストの提供、著者ディディエ・アンジューとミシェル・モンジョーズについての情報の提供等々、ありあまるほどの援助をいただいた。

さて、本書の二人の著者であるが、両名ともにフランスの高名かつ有為の精神分析医であり、その視点からフランシス・ベイコンの芸術を論究している。最初の論考「フランシス・ベイコン―その苦痛と創造」で、著者のディディエ・アンジューは精神分析の立場からその祖フロイトの説を再検証し、それをさらに発展させた自説の「自我-皮膚」からベイコン芸術を読み解く。

また、同じ著者による本書の第3の論考「ベイコン、ベケット、ビオン―経験主義の再生のために」では、ベイコン単独ではなく、この三人の人物の創造行為の共通点を明らかにし、著者はそれを「経験主義の再生」と規定する。画家ベイコンが描く人間的な形を失う顔、作家ベケットが書く人間の条件を失う話者、思想家ビオンが説く、自らの被膜にあいた数々の穴を通して自らの思考を失う精神、この三つは現代の状況の同一のプロセスの三つの結果であり、現代の人間が陥っている同一の悪の三つのヴァリアントであるとする。

また、ミシェル・モンジョーズによる「ベイコンあるいは創造のパラドックス」では、「フランシス・ベイコンはアルコール中毒の画家である」という指摘から始まって、著者の専門分野であるアルコール中毒者の精神分析の視点からベイコンの人間存在と芸術にたいする論究が展開される。

*なお、蛇足ながら付け加えれば、本書は2000年に創立された小社の最初の刊行物であり、小社にとっては記念すべき書物である。